La historia que sigue doliendo

Por Julieta Strasberg

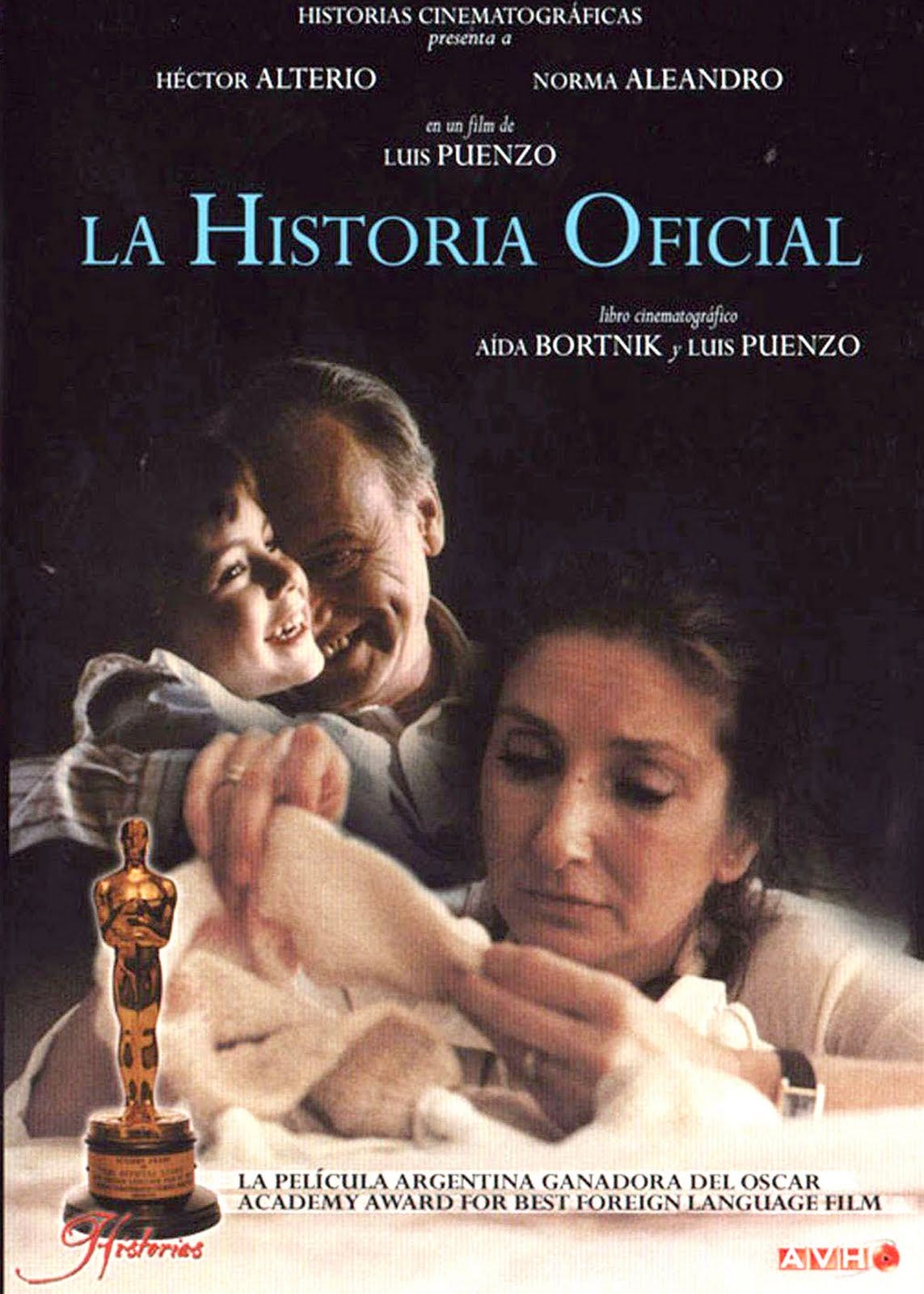

A 40 años de La historia oficial

Por Julieta Strasberg

¿Quién puede vivir con una historia prestada? ¿Qué pasa cuando la versión que recibimos no es la verdadera? ¿Puede una madre abrazar sin preguntarse nada? ¿Puede amar con los ojos cerrados, sin que la pregunta por el origen le tiemble en la sangre?

El 3 de abril de 1985, cuando la democracia apenas balbuceaba su nombre, una película irrumpió en los cines argentinos como un susurro que no pedía permiso. No gritaba, pero dolía. No denunciaba, pero desbordaba memoria. La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo y encarnada por la voz estremecida de Norma Aleandro, se atrevió a hacer visible lo que todavía estaba cubierto por el miedo.

Se llamó La historia oficial, la dirigió Luis Puenzo, la protagonizó Norma Aleandro, y se animó a decir lo que todavía dolía demasiado. Lo que muchos no querían escuchar. Lo que otros todavía callaban por miedo.

Y no fue solo Norma Aleandro, aunque su rostro contenga todas las grietas de una conciencia que despierta. La película respira también por las actuaciones que la rodean, por ese elenco que no actúa, encarna. Héctor Alterio, con la sonrisa seca del poder que calla y manipula, es la voz del Estado que niega y se protege. Chunchuna Villafañe, como Ana, vuelve del exilio con la memoria tatuada en los huesos, y con su cuerpo delgado y tembloroso nos recuerda que la verdad no siempre grita: a veces apenas respira, pero no muere. Hugo Arana, Chela Ruiz, Patricio Contreras… cada uno sostiene un fragmento de esa época con una presencia que no se olvida. Son cuerpos que cuentan más que el guion, miradas que cargan el peso de un país entero. No representan personajes: llevan, como quien lleva cenizas, la sombra de lo que nos pasó.

Cuarenta años después, esa historia sigue incomodando. Sigue ardiendo. No porque haya quedado vieja, sino porque sigue doliendo en lo más íntimo del cuerpo social: el deseo de saber la verdad, el miedo a encontrarla, y el abismo que se abre cuando la memoria no coincide con lo que nos contaron.

Una genealogía rota

La historia oficial no es solo una película sobre la dictadura. Es una película sobre una mujer que empieza a dudar. Sobre una madre que se atreve a preguntarse si su hija es realmente suya. Sobre un país que apenas se empieza a despertar del delirio, y que, como ella, sospecha que ha vivido una vida prestada.

¿Qué es la historia oficial, sino ese relato edulcorado que calma culpas y tranquiliza conciencias? Esa narrativa prolija que borra la sangre de los márgenes, que recorta el horror en nombre del orden.

Esa ficción del Estado —del Estado cómplice, del Estado ciego, del Estado desaparecedor— que convirtió las maternidades en botín y las infancias en premios de guerra.

Hoy, a 49 años del golpe, seguimos preguntándonos lo mismo que Alicia en esa escena inolvidable, frente a la Abuela que busca, a la mujer que no olvida:

“¿Y si Gaby es hija de desaparecidos?”

Y no hay respuesta posible que no duela. Porque cuando se pone en duda el origen, tiembla todo el edificio simbólico de lo que somos: familia, identidad, nación.

Lacan decía que el sujeto nace de una falta. Pero en la Argentina del ’76, esa falta no fue estructural. Fue planificada. Fue política. Fue estratégica. Fue una maquinaria de borrar rastros, de deshilachar genealogías, de cambiar apellidos y cuerpos de lugar. No hubo error. Hubo diseño. Y cada apropiación fue una forma de secuestrar el futuro.

La verdad como herida

La potencia de La historia oficial está ahí, en su centro afectivo. Porque habla del Terrorismo de Estado, pero lo hace desde lo íntimo: la duda en la mesa familiar, la grieta entre marido y mujer, la escuela como espacio donde se enseña a callar.

Alicia —esa profesora de Historia que creía saberlo todo— se desarma cuando empieza a escuchar. Cuando deja de repetir y se deja atravesar por la voz de los otros. Y esa es quizás la lección más brutal que nos deja la película: la verdad no llega como archivo. Llega como herida, grito, ausencia que no se puede llenar con teoría.

En los años de la dictadura, se decía que todo estaba bajo control. Que los que desaparecían “algo habrían hecho”. Hoy, se dice que “no fueron 30.000”. Que “la historia hay que contarla completa”. Que “los derechos humanos ya pasaron de moda”.

Y yo me pregunto: ¿A quién molesta tanto la verdad que aún necesita relativizarla? ¿A quién incomoda la memoria cuando se vuelve verbo y no solo fecha o cantidad?

La historia oficial —la real, no la de la película— todavía se disputa. En los libros, en los discursos presidenciales, en las redes, en las aulas. Y por eso esta película sigue siendo fundamental. Porque nos recuerda que la verdad personal es también política. Que no hay neutralidad cuando se trata de justicia.

Y que cada niño apropiado fue también una mujer rota, una familia mutilada, una verdad negada.

El cuerpo como archivo y la memoria como gesto de amor

Hay algo en la escena final de la película —ese golpe seco sobre la mesa, ese grito de Alicia, ese cuerpo derrumbado— que no se olvida. Porque es ahí donde la historia oficial colapsa. Donde el guion ya no alcanza. Donde el cuerpo irrumpe.

El cuerpo en escena es el territorio de la verdad negada. El cuerpo como archivo. Como prueba. Como símbolo. Y en la película se despliega una anatomía del trauma: los huesos ocultos, la sangre invisible, la genealogía interrumpida.

“La historia la escriben los que ganan”, dicen algunos.

Pero hay historias que se siguen escribiendo en la obstinación de las Madres.

En la paciencia amorosa de las Abuelas.

En cada nieto que recupera su nombre.

En cada archivo que se abre.

En cada mujer que se atreve a dudar.

En cada docente que enseña con verdad.

Porque si hay algo que La historia oficial nos enseña es que la memoria no es un museo. Es una herida abierta. Y también un gesto de amor.

Amor por quienes no están.

Amor por quienes buscan.

Amor por quienes aún no saben quiénes son.

Cuarenta años después, La historia oficial no envejece. Arde.

Y nos obliga a preguntarnos, una vez más:

¿Qué historia estamos eligiendo contar?

¿Qué verdad nos sigue faltando?

¿Y qué haremos con ella cuando por fin la miremos de frente?