Gotcha Gaios «Materia sobre materia»

Por Etan Niño

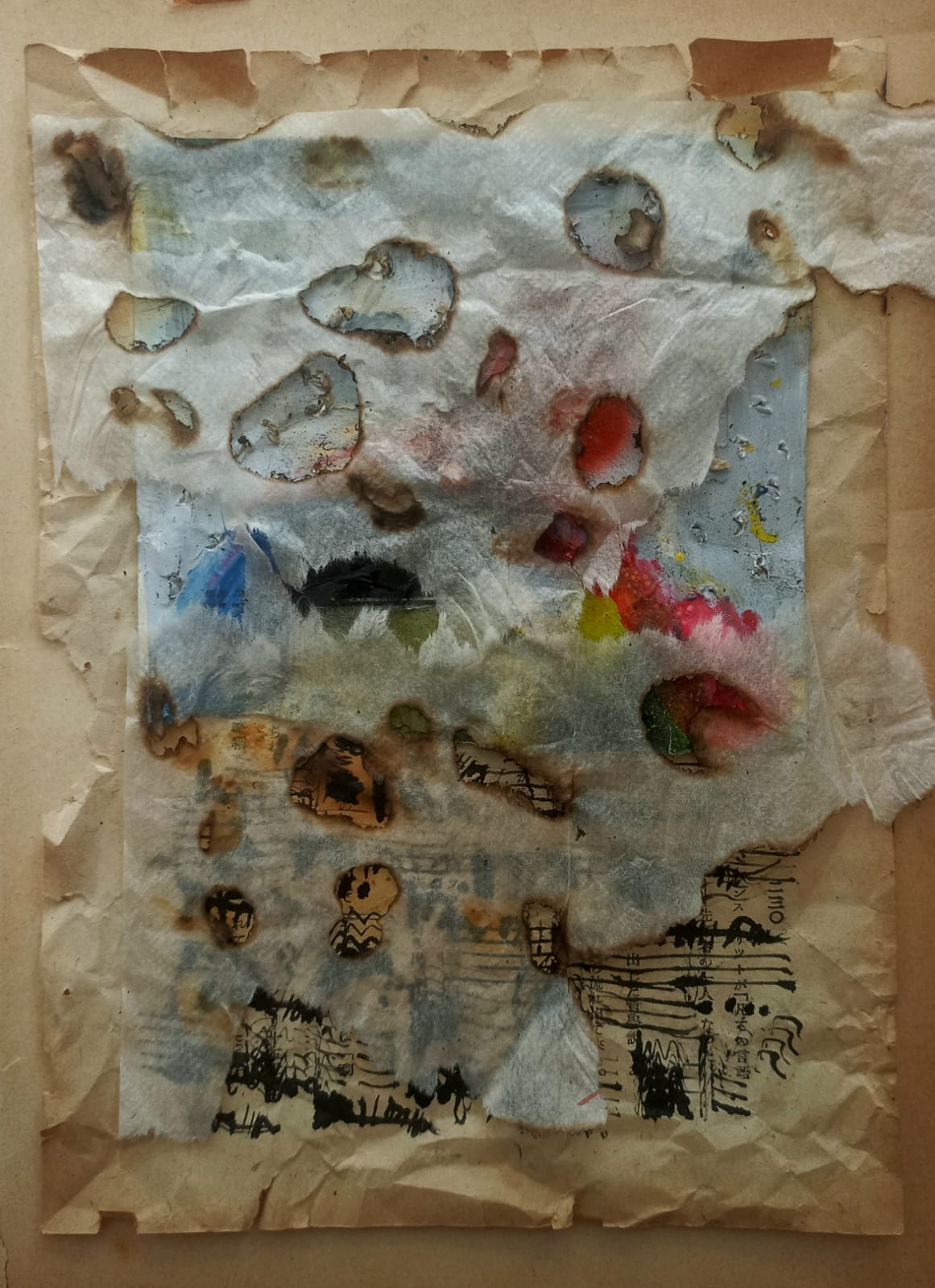

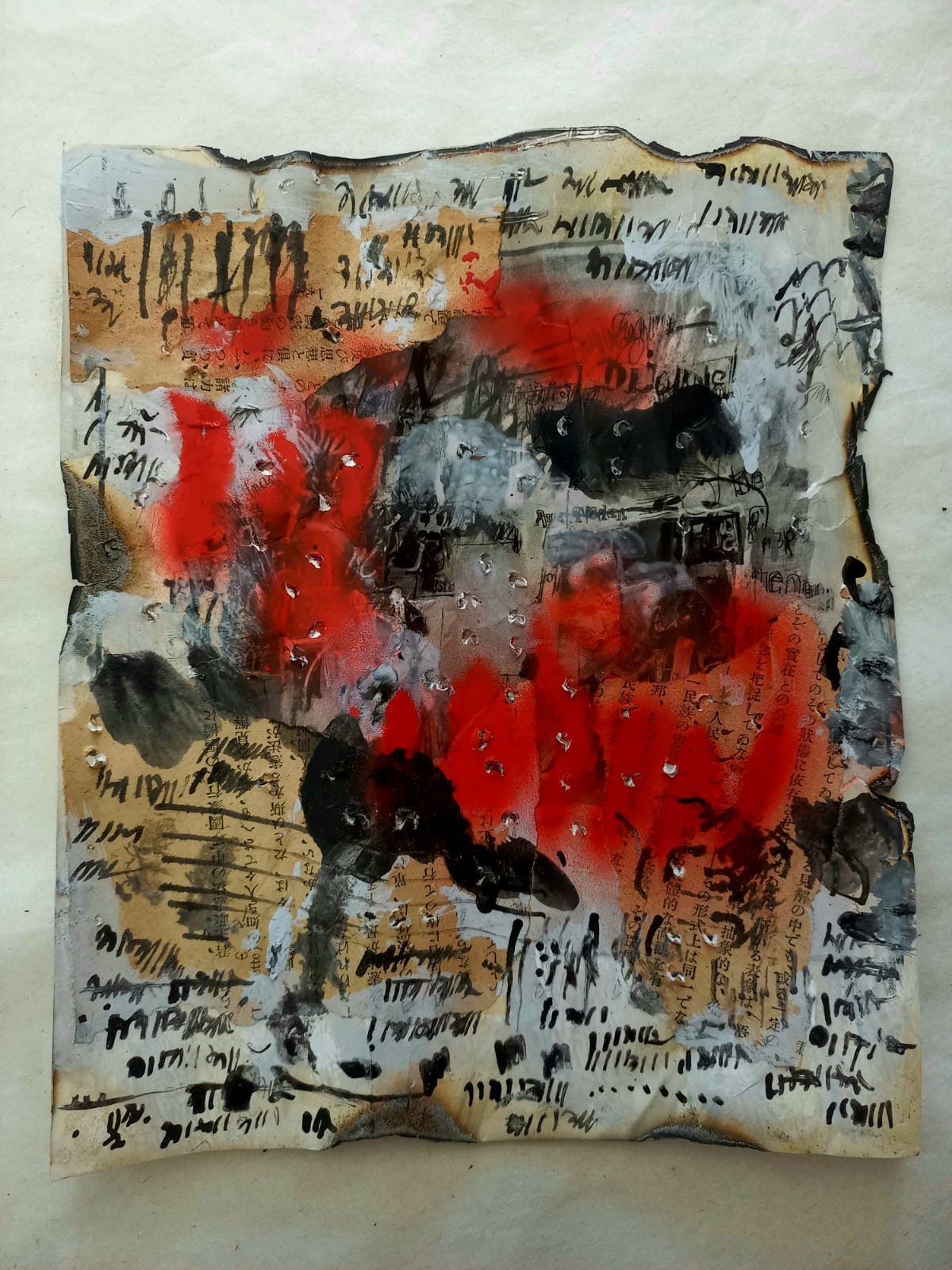

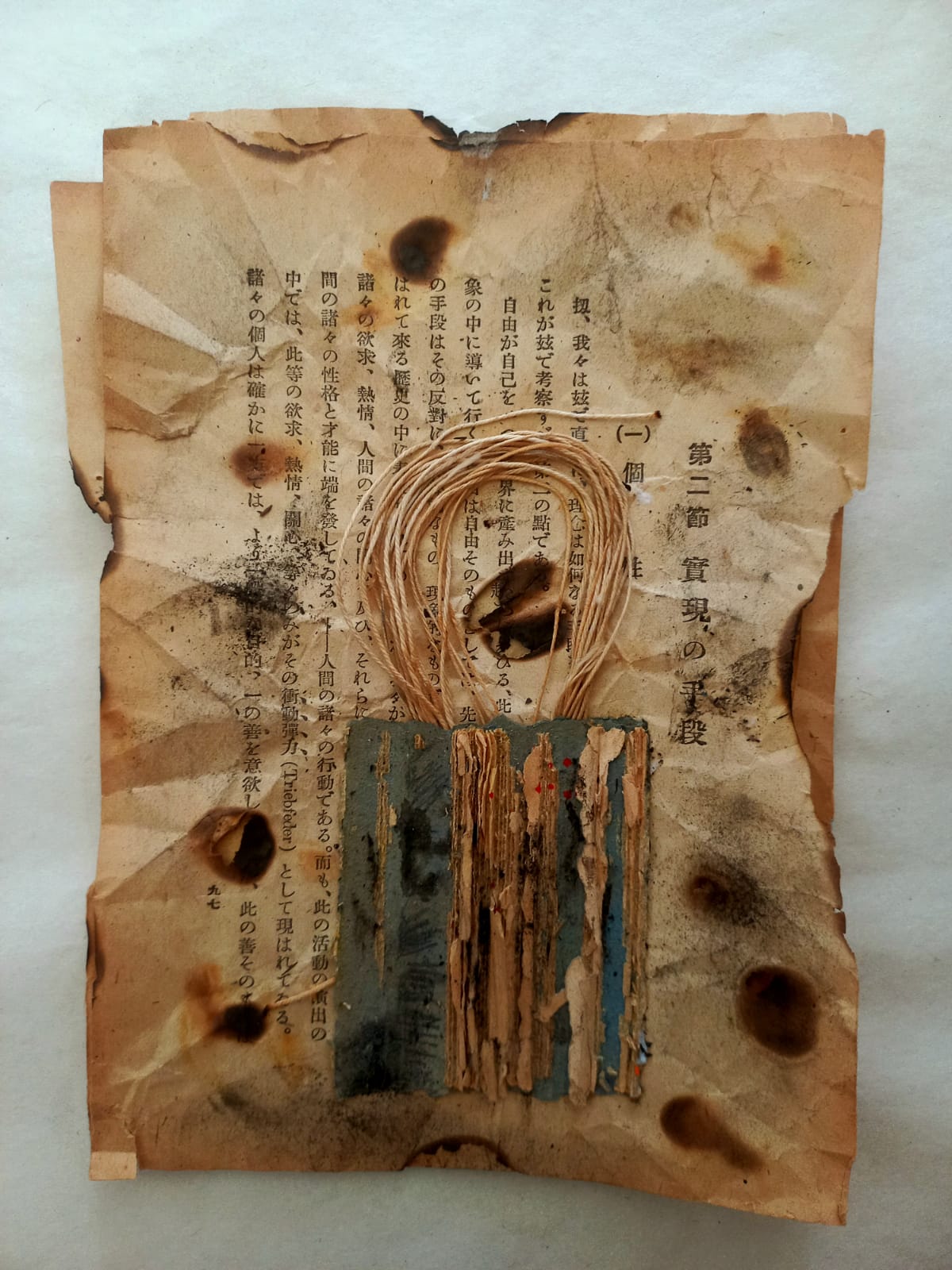

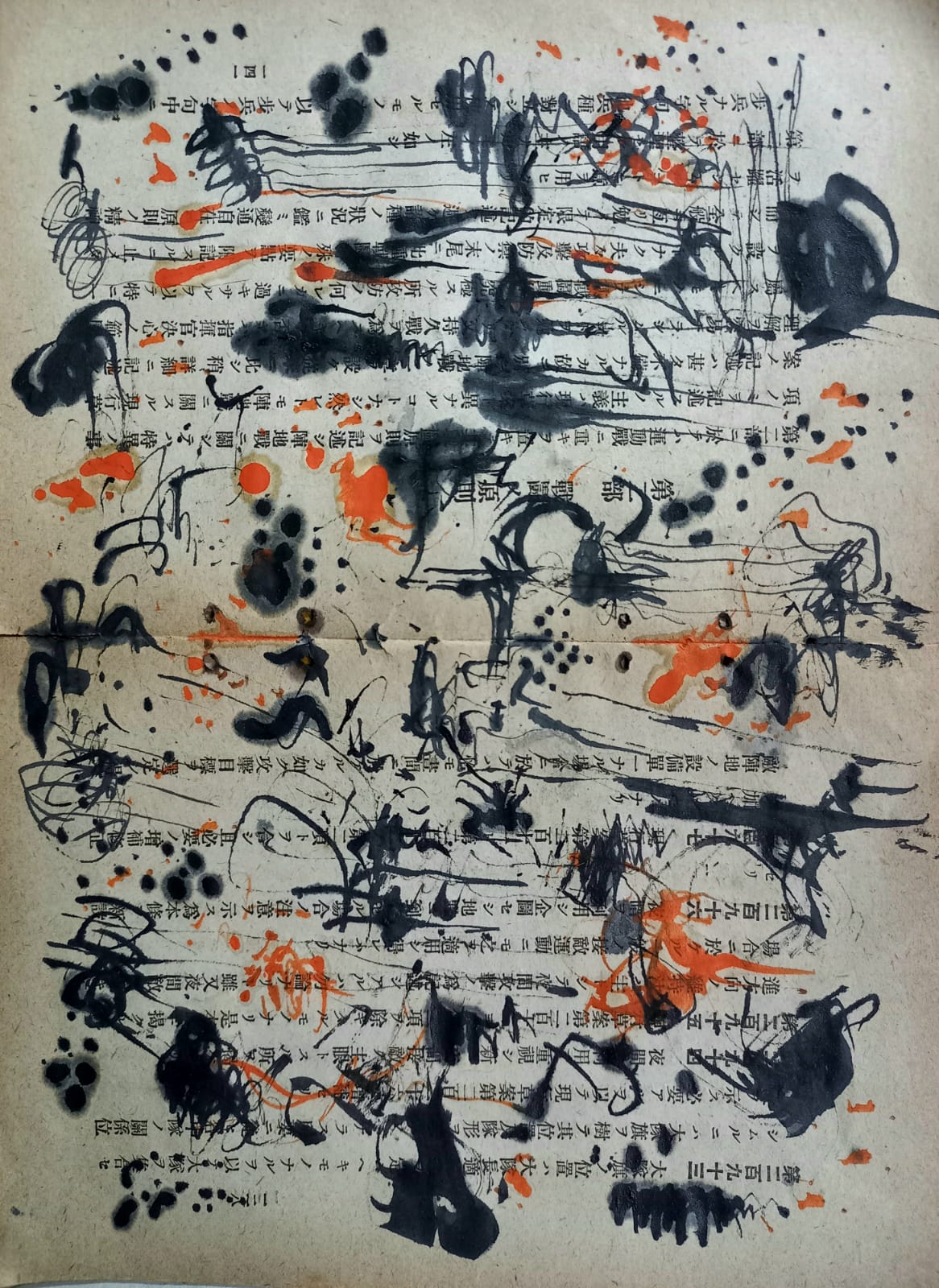

Gotcha concibe la creación como un acto de espontaneidad pura, a través del cual el inconsciente se manifiesta como el artífice invisible detrás de cada acción. A partir de papeles antiguos, textos y vestigios recuperados, construye obras que son un diálogo entre el pasado y el presente, cargadas de un contraste material y simbólico que define su sello personal. En su taller de Barcelona, conversamos con Gotcha sobre su relación vital con el arte, la importancia de la mirada del espectador para el autoconocimiento y el reciente viaje a Japón que ha transformado su estética, acercándola al minimalismo y a la filosofía oriental.

Etan Niño: ¿Cómo es tu proceso creativo, trabajas por series o vas saltando de una obra a otra sin un hilo conductor en mente?

Gotcha Gaios: Mi proceso creativo nace siempre de la espontaneidad. Jamás planifico de manera premeditada lo que voy a hacer; simplemente empiezo a producir. De este acto inconsciente puede surgir eventualmente una serie, pero nunca es una decisión consciente.

Trato de evitar la «autotortura del artista». Si comienzas con un propósito rígido, es probable que acabes confrontándote contigo mismo al encontrar elementos que no te gustan, pero te ves obligado a continuar hasta el final. En cambio, al ser más flexible y espontáneo, te abres a lo que las circunstancias, la mente o la imaginación del momento puedan dictar; un proceso mucho más fluido.

Sin embargo, trabajar así tiene sus riesgos. A veces creas algo que, al mirarlo después, notas que no está a la altura del resto de tu producción. No te conecta con él. Esto me ha pasado en numerosas ocasiones, con obras que luego sufrían transformaciones radicales o que, directamente, terminé destruyendo.

EN: Escuché por ahí en otra entrevista que te hicieron, que el 2007 habías destruido un gran número de tus obras. ¿Por qué lo hiciste?

GG: Si, destruí casi doscientas obras de mi periodo surrealista. De esas se salvaron unas ochenta que encontré durante la pandemia revisando unas carpetas viejas.

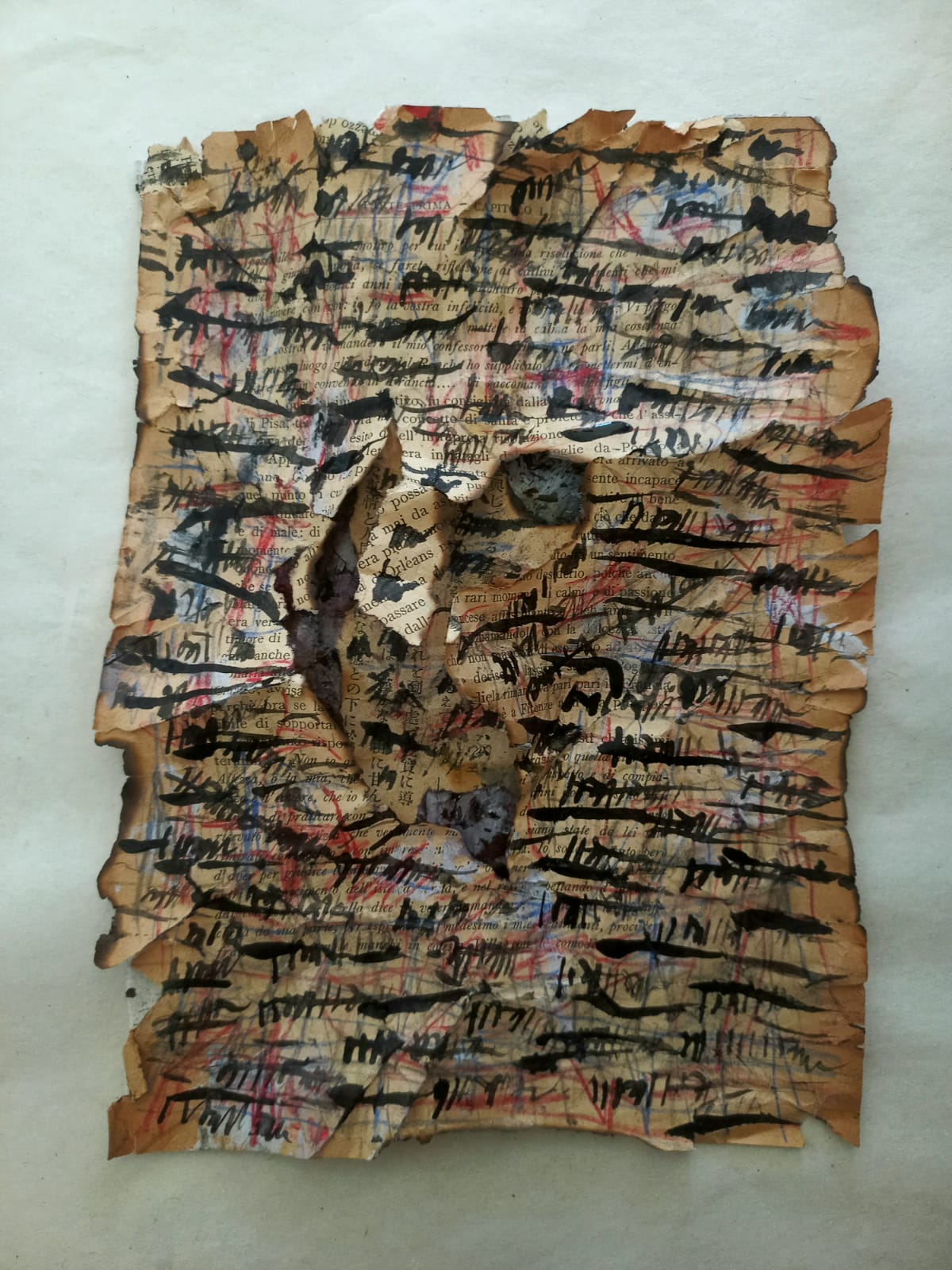

Encontrarlas fue un regreso inesperado a mi yo pasado. Cada momento de la vida es irrepetible, y ese encuentro me permitió reinterpretar esas ideas desde una nueva mirada. No se trató solo de ‘continuarlas’, sino de colaborar con mi yo anterior para darles una vida nueva y producir obras que son un puente entre ese entonces y este ahora.

EN: ¿Cómo fue que destruiste esas obras, las quemaste?

GG: No, romper obras es algo que me parece muy violento y no lo haría, estas obras fueron pegadas entre sí. Más que destruidas fueron transformadas en algo nuevo, perdiendo su calidad de obra individual.

Una vez sí que rompí una obra cuando trabajaba sobre tela. Pero inmediatamente pensé en transformarla en otra cosa, porque la imagen que dejó al romperla me pareció muy artística. Puedes romper con el propósito de formar una cosa artística y no te puede salir tan bien, pero cuando no lo tienes planeado el resultado puede sorprenderte y hacer surgir una idea que no se te hubiera ocurrido de otra forma.

De alguna manera contrarrestas lo pre-pensado y el resultado, y lo que no habías pensado siquiera que se podía originar ni menos gustarte, de golpe te gusta. Es mejor siempre que sea algo espontáneo y que a partir de esa espontaneidad nazca la imaginación necesaria para poder continuar el proceso de algo que se está creando.

EN: Podríamos decir entonces que tu proceso creativo siempre aboga por que hable el inconsciente.

GG: Me parece que el inconsciente siempre está. Más allá de que los artistas nieguen o no nieguen algo, creo profundamente que siempre aparece. La manifestación del inconsciente es simplemente una cuestión de tiempo, así como la escala de su intensidad, la cual dicta también el ritmo de la creatividad.

Es por eso que yo nunca puedo hablar sobre mis obras ni interpretarlas, porque no tengo claridad de cómo ni porqué aparecen. Te puedo hablar de su dimensión material, pero qué es o por qué se formó no. Hay artistas a los que les encanta interpretar su obra, pero a mí no, porque no es algo que conozca realmente.

Para mi lo mejor es darle al espectador la posibilidad de interpretar las obras. Me fascinan las interpretaciones que hace la gente porque, irónicamente, a través de los ojos ajenos es que he llegado a descubrirme a mí mismo en mis propias obras.

Hay un momento muy importante en la vida de un artista que sucede si es que logra ver una de sus obras como si no fuera suya. Esto me hace pensar que, en realidad, quizás ninguna de nuestras creaciones nos pertenezca por completo. Si existe ‘otro’ dentro de nosotros o si es el inconsciente el que nos impulsa a crear, es probable que se lleve también parte de la autoría. Tendríamos que entrar a evaluar dentro de cada uno de qué lado reside el mayor peso de la imaginación como prólogo de la creación.

EN: Remontémonos atrás en el tiempo. Tu formación incluye un Doctorado en Ciencias Humanísticas, ¿pero cuándo y cómo comenzó propiamente tu carrera artística? ¿Tuvo lugar en tu infancia o fue algo posterior?

GG: En mi infancia no, para nada, es más, odiaba el arte en esa época. Tenía dibujo en la escuela los días jueves y a veces me daban ganas de tachar esos días de mi vida. Fuí un pésimo alumno de arte, nos llevábamos muy mal con mi profesor. Nunca me ha gustado que te pasen una imagen de un objeto de la realidad y te digan dibújalo, y que la similitud del resultado con el modelo dicte su calidad. Luego me interesó el dibujo, porque quise hacer escultura, pero el arte no llegó a mi vida hasta el año 1999.

Terminé mis estudios en Europa el año 1995 y luego de eso me fui a instalar a Argentina.

En una ocasión conocí a través de un amigo periodista a una señora pintora, artista que se llamaba Alicia Yadwiga Goldblum de Giangrande. Ella era de origen polaco, judía, que se había escapado del bombardero sobre Polonia el 39’ con su familia. Todos se dispersaron pero ella logró llegar a Argentina. Ella fue mi “protectora” por decirlo así durante esos años. Alicia ya estaba muy mayor y me pedía ayuda con unos recortes para poder hacer collages, fue ella la primera que vio mi potencial artístico y le pidió a uno de sus amigos, el pintor Juan Eichler, que me hiciera algunas clases, así comencé a incursionar en el mundo del arte. Luego de eso tomé clases de Surrealismo con Víctor Chab y de Artes gráficas con Alicia Díaz Rinaldi.

EN: ¿Cuándo comenzaste a considerarte a ti mismo como un artista o en qué momento dijiste “este es mi camino a seguir en la vida”, fue algo espontáneo o algo que buscaste, que perseguiste?

GG: Siempre pienso en esos años en la escuela en los que era un pésimo estudiante de arte frustrado con el dibujo, quizás algo de esa época inconscientemente me quedó pendiente para saldar y no me di cuenta. Hoy en día, llevando 22 años en el arte pienso en que eso puede ser, pero aún así no estoy seguro.

Todo se dio muy espontáneamente, por ejemplo, nunca quise tomar clases grupales únicamente porque no quería que otros supieran que yo estaba estudiando arte. Esa fue la condición cuando tomé clases particulares con Víctor Chab, que nadie supiera que yo estaba estudiando con él. Un día incluso le dije que si le decía a alguien yo dejaría las clases. Ni siquiera mi amiga, la crítica de arte Elena Oliveras lo sabía, hasta que un día se me escapó sin querer y tuve que contarle. Yo no quería contarle porque al ser ella crítica y amiga, pensé que no me diría lo que realmente pensaba sobre mi obra porque estaba nuestra relación de por medio, por eso lo evité tanto tiempo. Sin embargo, ella quiso venir a ver mis obras, le gustaron y me dijo que antes de irme de Argentina —porque en ese tiempo estaba pensando en irme del país— tenía que hacer una exposición y que ella podía hacer el texto que la acompañara. Así surgió mi primera muestra antológica que expuse en 2022 en Buenos Aires.

EN: Volvamos a tu trabajo, siento que la base de tu obra tiene origen en la escritura. La palabra es la que contiene tus creaciones, puesto que constituye muchos de tus fondos y otras partes de tus obras. Veo en tu creación una suerte de sobreescritura del mundo.

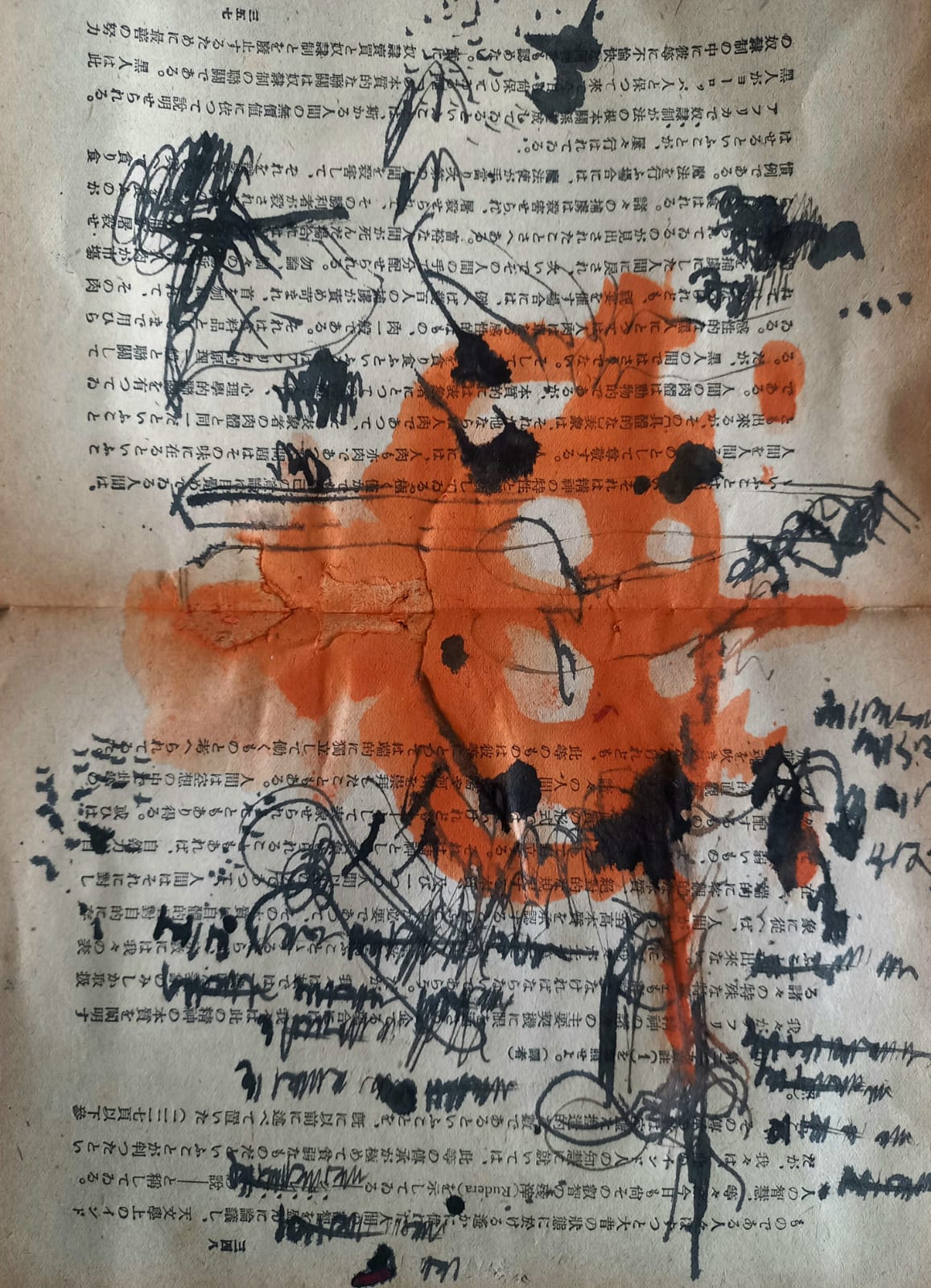

GG: Sí, mucha gente me pregunta qué papel cumplen las letras y las palabras en mi obra, en relación con la escritura, la literatura y el papel. La verdad es que inconscientemente me siento atraído hacia estos materiales, me son cercanos. Siento que junto a ellos puedo generar un espacio de comodidad artística. Para mí es más fácil crear sobre este papel que sobre un lienzo vacío.

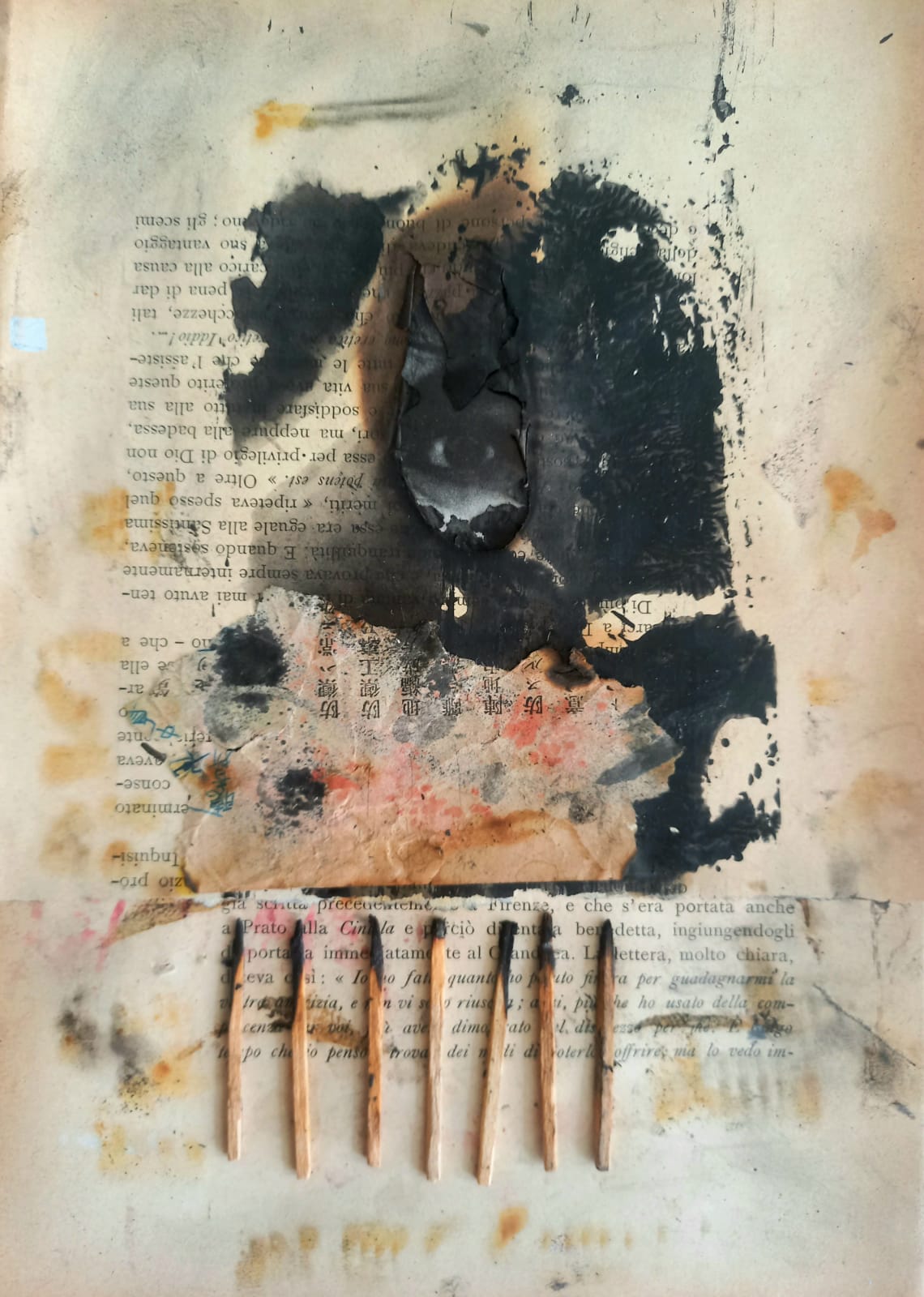

Al observar mi obra, he llegado a una conclusión fundamental: la importancia del contraste. Busco maximizarlo deliberadamente, y quizás esto es lo que me lleva a emplear una abundancia de técnicas mixtas. Esta diversidad de materiales y acciones me permite romper la monotonía a través de la alteración. Intervenir papeles con textos impresos previos genera, justamente, ese contraste que persigo: un diálogo potente entre lo que estaba y lo nuevo que agrego instintivamente.

EN: ¿Siempre seleccionas material antiguo sobre el cual plasmar tu obra o también pueden ser cosas más modernas? ¿Qué significa para ti la escritura, cuál es para ti el peso simbólico del texto o la letra?

GG: La escritura en relación con la palabra y los signos es muy importante por su simbología. El logos griego tiene una gran importancia en nuestra sociedad, puesto que condiciona el significado de un signo según el tipo de conexión que tengamos con él. Sin embargo, en mi obra nunca selecciono un texto por el significado de su contenido, lo hago por mi gusto por la dimensión estética del material. Los elijo por su antigüedad o por la simple atracción hacia un papel en concreto. Mi vínculo con este material siempre se ha forjado mediante la colección. De esta manera me vinculo con el pasado de manera abstracta, en el sentido de que no sé con qué fragmentos escritos del pasado me estoy relacionando específicamente. Lo que sé que estoy generando es una síntesis entre el pasado y el presente que se presentará en el futuro. Me siento cómodo trabajando en esa intersección.

EN: ¿Cómo es tu relación emocional con el acto de crear? ¿Lo vives como una necesidad, una forma de desahogo, o surge más desde la disciplina?

GG: Definitivamente hay una satisfacción que surge al trabajar sobre una obra. Nunca sé dónde empiezan ni dónde terminan sus límites, pero en sí el proceso de gestación de una obra tiene que ser algo satisfactorio, sino no valdría la pena dedicarle tiempo.

No sé si el arte me produce un desahogo, pero siento que he terminado una obra cuando tengo la sensación de que he logrado el mayor contraste. Quizás el desahogo es una satisfacción desconocida que aparece al sentirse satisfecho con tu propia producción. Encuentro satisfacción en el contraste de alguna manera, aunque sea difícil de explicar.

EN: Vienes regresando de un largo viaje por Japón, ¿Por qué decidiste ir a visitar ese país?

GG: Simplemente quise ir a ver, a conocer, a practicar lo poco que había aprendido del idioma y saber si ese país me gustaba como para ver si podía instalarme a vivir un tiempo, a estudiar, desarrollar mi vida. Aunque, a decir verdad, la motivación inicial del viaje fue mi gusto por el papel, por ahí comenzaron las ganas de visitarlo.

EN: Por lo que he podido apreciar, desde que estuviste en Japón tu obra ha dado un vuelco estético, pasando de algo muy pesado matéricamente, de la acumulación y la yuxtaposición de formas y texturas a algo más escueto, más minimalista. ¿Eres consciente de este cambio? ¿qué puedes contarme al respecto?

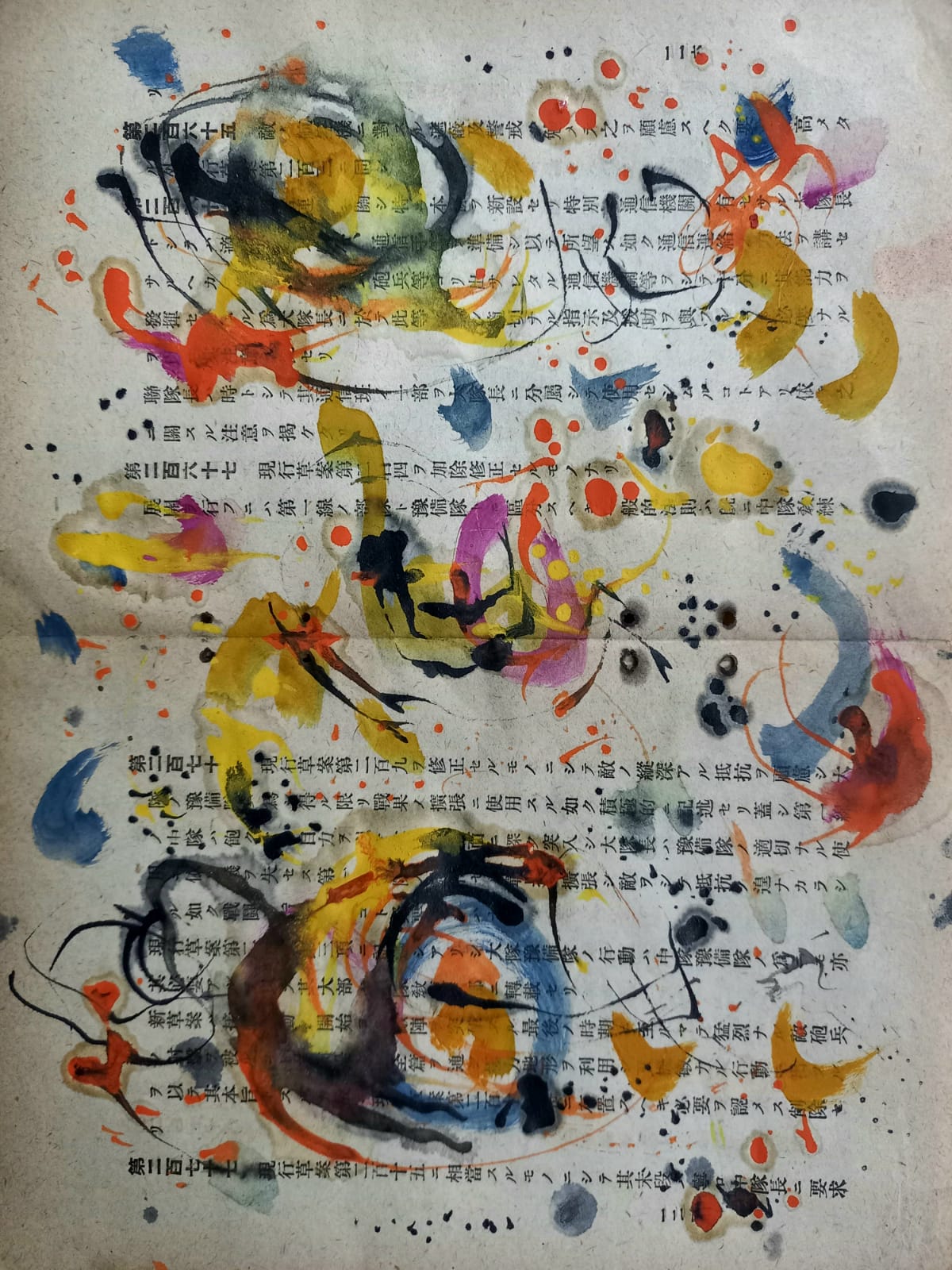

GG: Sí, puede ser que he pasado a algo más minimalista, mis imágenes ya no están tan cargadas. Las últimas obras que he realizado las he hecho sobre un papel japonés antiguo que conseguí en mercados de segunda mano en Tokio y Kyoto. Comencé a trabajarlas en Japón y a muchos japoneses que llegaron a verlas les gustaron, no sólo porque la escritura del papel de base estuviera en japonés, sino porque me decían que las obras les recordaban a jardines japoneses. Rememorando mis andanzas por este tipo de jardines, este comentario me hizo absoluto sentido, ya que me di cuenta que inconscientemente estaba plasmando de manera abstracta aquellas cosas que había experimentado en mi viaje.

Aquí vuelve a aparecer lo que conversábamos anteriormente en relación a cómo la mirada de un otro te puede ayudar a descubrir lo que tú mismo has hecho. En este caso, como para los japoneses estos jardines son parte de su cultura era mucho más fácil verlos en mis obras que para mí que vengo de otra cultura, probablemente si no me lo hubiesen dicho jamás me habría dado cuenta. Este episodio fue muy especial, me hizo apreciar mi producción desde otro lugar.

Hay otra obra de una serie que inicié durante mi viaje que se llama “Calles con mucho tránsito”, la cual un japonés vio y me dijo que era el cruce de Shibuya. Y haciendo memoria justo había estado ahí el día anterior al que realicé la obra. Me impresionó tanto el cruce que lo crucé siete u ocho veces ese día, de todos los lados posibles. Es posible que, al igual que los jardines, este cruce se haya quedado grabado en mi memoria y que luego su abstracción se haya manifestado inconscientemente en esta serie.

Este viaje cambió mi vida. Desde que volví estoy mucho más tranquilo, incluso hablo de manera más pausada. Es como si algo de la filosofía de ese lugar me hubiese quedado dando vueltas por el cuerpo.

EN: ¿Has pensado en cómo te gustaría montarlas o exhibirlas en una exposición?

GG: Justamente he estado pensando en eso. La idea que me atrae es presentarlas en paneles modulares, compuestos por muchas de esas pequeñas piezas que fui creando día a día en Japón. No es solo una solución estética; es conceptual. Este montaje modular le da una libertad total al espectador y a la propia obra. La mirada ya no se fija en un solo punto, sino que viaja, se mueve, descubre ritmos y conexiones nuevas cada vez.

Ahí se produce un contraste muy poderoso: la minuciosidad de los pequeños trazos y las letras contra la gestualidad de las manchas más grandes. Y, en ese diálogo, aparecen rimas visuales entre los símbolos, como un eco de la escritura y la poesía que tanto me interesan. Es una forma de traducir ese ritmo poético al espacio de la galería.

EN: Estuve leyendo el libro de Elena Oliveras titulado “Distopias y microutopías.

Prácticas de resistencia en el arte del siglo XXI” y en el apartado que te dedica como artista habla mucho de la idea de “vestigio”, de lo que queda, una remanencia, un halo, una estela. ¿Cómo vives esta relación con el “vestigio”?

GG: Creo que ella vio justamente lo del vestigio en las quemaduras de mis obras, en el quemado como técnica o componente de la composición. Es un indicador o señalador de lo que queda. A lo mejor es una referencia a los tiempos históricos, a lo que han sufrido las culturas, al fuego, a las quemas de importantes bibliotecas, de libros, a lo que desaparece, pero también a lo que queda, a lo que se salva.

EN: Ahora que lo hemos estado conversando veo también el vestigio a nivel conceptual en tu obra, como esta remanencia de lo que te queda a ti de manera residual de tus propias experiencias de vida que se plasma de manera casi incontrolable. Por ejemplo, en esta obra que simbólicamente representa al cruce de Shibuya, hay un vestigio del tránsito que realizaste por ese lugar que se imprime inconscientemente.

GG: Definitivamente. El inconsciente sería un gran tanque donde se almacena minuto por minuto todas las experiencias que captamos mediante los sentidos, aunque no lo sepamos. No sabemos cómo se procesan todas las cosas que habitan en ese gran tanque, no conocemos su funcionamiento ni sus reglas y me parece perfecto que sea así.

EN: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

GG: Mis proyectos y exposiciones para este año están, en su mayoría, suspendidos. He decidido dedicar este tiempo por completo a dos cosas: producir nueva obra y planificar mi gran traslado a Japón. Sin duda, este es el proyecto más importante de mi vida en este momento. Me encuentro inmerso en el estudio del idioma japonés, perfeccionándome para mudarme entre marzo y abril del próximo año. El objetivo es instalarme de lleno en su cultura y sumergirme en su escena artística. Es un nuevo capítulo cargado de una enorme incertidumbre, pero bueno, me atrae porque me parece desafiante.